佐賀大学農学部 応用生物科学科 動物資源開発学分野 和田研究室

動物資源開発学ホームページ

家畜衛生と疾病

わが国における家畜衛生体系

- 経済動物である家畜家禽が罹病することは大きな経済的損失につながる

- ヒトとの共通伝染病については、特に厳重な防疫対策が必要

- 海外からの侵入に対しては動物検疫所が対応

- 国内には各都道府県にある家畜保健衛生所が対応

(動物検疫所ホームページより)

伝染病

家畜伝染予防法

- 家畜の伝染性疾病(寄生虫を含む。)の発生を予防し、及びまん延を防止

- 検疫対象は家畜家禽のみならず、偶蹄目の動物すべて、イヌ、ウサギ、ミツバチ、

さらにそれらの動物から生産された畜産物すべて、さらに穀物のわら及び飼料用の乾草にまでおよぶ

- 家畜伝染病28種と届け出伝染病71種が指定されている(監視伝染病)

家畜伝染病一覧(28種)

牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、

出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、

伝達性海綿状脳症(BSE)、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚コレラ、

アフリカ豚コレラ、豚水胞症、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、

低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、家きんサルモネラ感染症、腐蛆病

動物衛生研究所の監視伝染病のページ

口蹄疫

- 法定伝染病

- RNAウイルスが病原体

- 牛や豚などの偶蹄類に感染する。潜伏期間 牛6.2日、豚10.6日

- 口の周囲、舌、蹄部に水疱ができ、幼畜では死亡率は50%におよぶ

- 成畜での死亡率は低いが著しい発育不良、採食障害、歩行障害に陥る

- 中国、韓国、台湾を含む世界各地で流行している

- わが国でも2000年3月に宮崎県と北海道で発生した

2010年日本における口蹄疫の流行

2010年日本における口蹄疫の流行

- 2010年3月頃発生し、2010年7月4日の終息確認

- 28万8643頭を殺処分

- 畜産関連の損失は1400億円、関連損失950億円

- 中止されたイベントは226、封鎖された施設は約400施設

-

- 家畜防疫員は47人で畜産農家約250戸に一人であり、全都道府県でもっとも手薄

- 1例目で、宮崎県畜産へのダメージを恐れ、家畜保健衛生所が10日間報告を遅らせたと推測

- 県やJAの施設でも防疫が杜撰

-

- 3月26日 都農町の水牛農家から獣医師に下痢の相談

- 3月31日 獣医は県の宮崎家畜保健衛生所に検査を依頼(4月22日遺伝子検査で陽性判明)

- 4月9日 都農町の和牛農家の和牛1頭に症状。獣医は県の宮崎家畜保健衛生所に病性鑑定依頼(経過観察処置)

- 4月17日 再度、立入検査。さらに和牛2頭に症状確認。病性鑑定を開始。

- 4月19日 口蹄疫を疑い動物衛生研究所海外病部に検査材料を送付

- 4月20日 宮崎県、都農町の和牛3頭の口蹄疫感染の疑いを公表。半径10キロを移動制限区域、半径20キロを搬出制限区域に指定

- 4月23日 都農町での1例目の牛について口蹄疫(O型)と確定。感染疑い 水牛21頭、豚2頭、牛323頭

- 4月28日 えびの市でも感染疑い牛

- 5月5日 東国原英夫宮崎県知事が非常事態に相当すると発言。感染累例17例、殺処分対象数2万7772頭。

- 5月14日 エース級の種牛6頭を24km離れた西都市尾八重農場跡地に移動

- 5月18日 東国原知事が非常事態宣言を発令。感染累例131例、殺処分対象数11万8164頭、処分未完了約6万頭。

- 5月21日 西都市尾八重農場跡地に避難中の忠富士 陽性確認。殺処分決定。他の5頭は特例処置で経過観察

- 5月22日 ワクチン接種開始。対象は都農町、川南町、高鍋町、新富町の4町の未感染家畜約20万5000頭(牛約5万頭、豚約15万5000頭)。

- 5月31日 「安平」を含む種牛49頭処分完了

- 6月1日 ここまでの感染家畜 253例169,881頭

- 6月4日 えびの市が清浄地域に

- 6月9日 都城市高崎町の肉牛農家で感染確認

- 7月4日 宮崎市跡江で口蹄疫の牛を発見(292例目)

- 7月18日 高鍋町を中心とした家畜の移動制限区域と制限区域内の住民の非常事態宣言を解除

- 7月27日 宮崎市の発生農家を中心とした家畜の移動、搬出制限区域を解除

- 8月27日 東国原宮崎県知事が終息宣言を発表

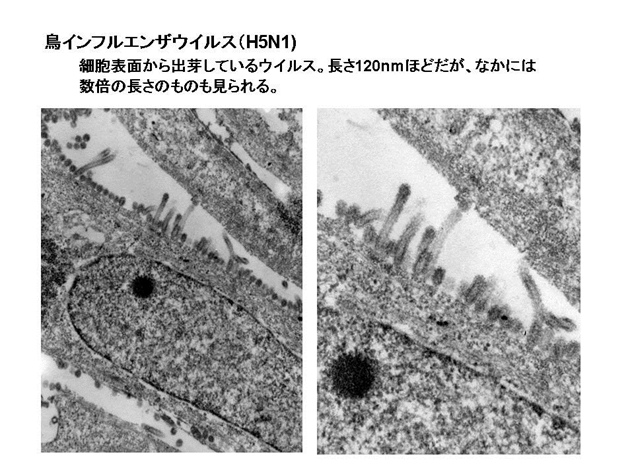

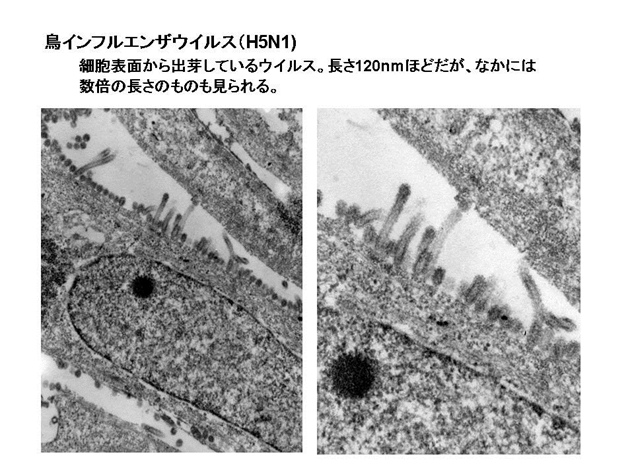

高病原性鳥インフルエンザ

- 法定伝染病

- おもにニワトリがかかるA型インフルエンザの中で、高い致死率を持つ株によるもの。

- 肉冠・肉垂のチアノーゼ,出血,壊死,顔面の浮腫,脚部の皮下出血などの臨床症状を呈するが、このような症状を示さない場合もある。

- 1997年に香港(H5N1)で、2003年にはオランダ(H7N7)で大流行。

- その後、韓国(H5N1)、ベトナム(H5N1亜型)、タイ(H5N1亜型)などで流行し、日本(H5N1亜型)でも79年ぶりに発生。

- 2011年1月から2月にかけて宮崎県で11例発生。すべて殺処分

-

- 発病した鶏を扱った人にまれに感染し、ベトナムとタイでは死者も発生

- 加熱するとインフルエンザウイルスは死滅する

- 鶏卵、鶏肉からの感染例は報告されていない

- ヒトのインフルエンザと組み換えを起こして、高病原性のヒトインフルエンザウイルスができる可能性がある。

伝達性海綿状脳症(BSE)

- 法定伝染病

- 病原体は異常プリオンタンパク質

- プリオンは脳などの神経細胞で発現しているタンパク質

- 異常プリオン蛋白質は正常なプリオン蛋白質を異常化する

- 異常プリオン蛋白質が蓄積すると、神経細胞は壊死し、脳がスポンジ状になる

- 異常プリオン蛋白質に汚染された飼料(肉骨粉など)から感染する

- 牛乳には異常プリオン蛋白質は混入しない

- ヒトの若年性クロイツフェルト・ヤコブ病やヒツジのスクレイピーなどもプリオン病

- 英国では1986年以降約18万頭に感染

- 日本では2005年4月7日までに17頭の感染を確認

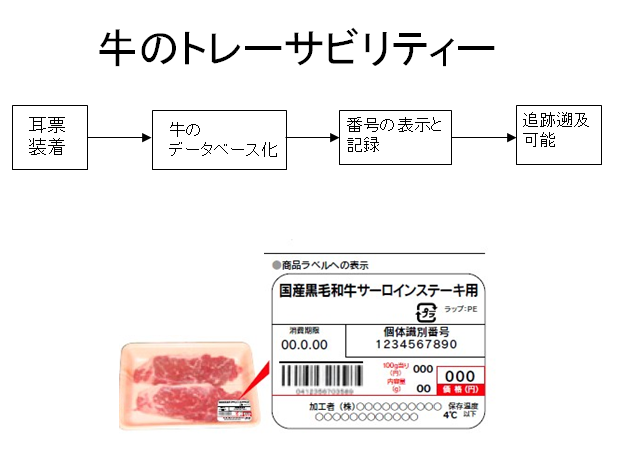

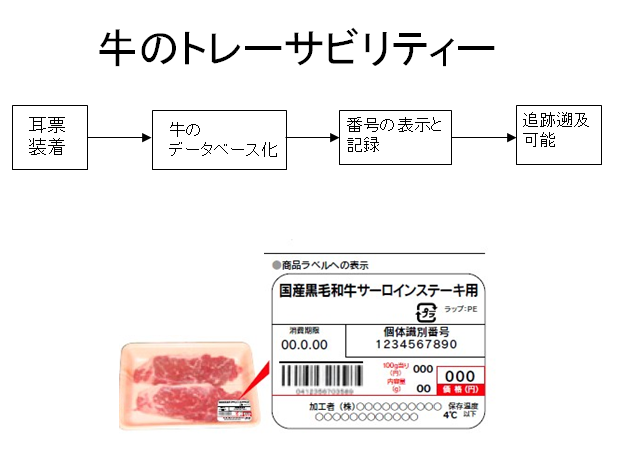

- 日本では全ての牛に背番号をつけて移動状況を管理するとともに、

屠殺段階で全頭検査を実施し、安全が確認されるまでは牛肉は出荷されません

BSEに罹患した牛の脳の顕微鏡写真

ヨーネ病

- ウシ、法定伝染病

- 病原体は細菌

- 発病までに数年かかる

- 症状は下痢や体重減少

- 平成に入ってから北海道で流行

- リアルタイムPCRを用いた遺伝子検査を実施

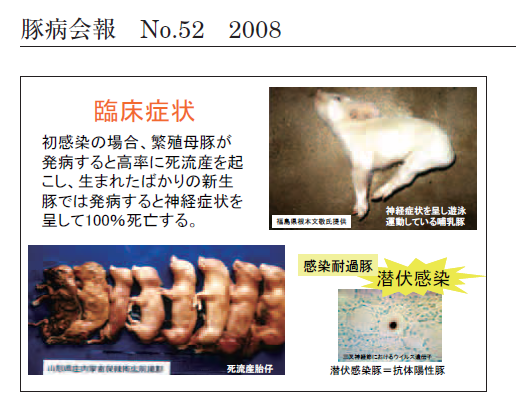

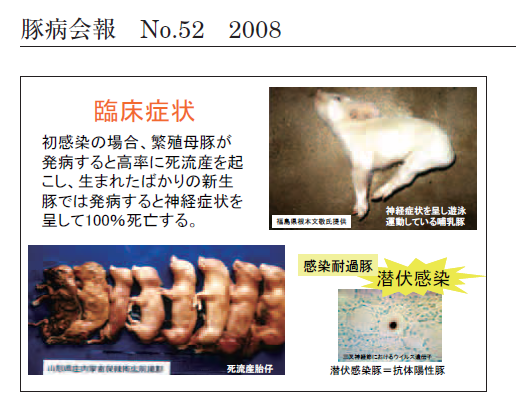

オーエスキー病

- ブタ、届出伝染病

- 病原体はヘルペスウイルス

- 妊娠豚での異常産、哺乳子豚での死亡

- 狂犬病に似た症状。震え、痙攣、四肢硬直、昏睡などの神経症状

- 発症予防効果のあるワクチンはある

- 関東一帯および熊本以南の九州地域

PRRSおよびPCVAD

- PRRS 豚繁殖・呼吸障害症候群

- 妊娠豚の異常産、子豚の呼吸困難

- PCVAD 豚サーコウイルス関連疾病

- 離乳後多臓器不全発育不良、皮膚炎腎症、繁殖障害

-

- ブタの慢性複合感染症の原因

- サーコウイルスの感染による免疫力の低下

- パスツレラやマイコプラズマなどの感染、事故率の増加

- 豚サーコウイルスワクチン接種。オールインオールアウト

ニューカッスル病

- 法定伝染病

- 病原体はRNAウイルス

- 緑色下痢便、奇声や開口呼吸、脚麻痺や頚部捻転などの症状を示す

- ワクチンが普及し、わが国での発生は激減している

牛白血病

- 届出伝染病

- RNAウイルス 潜伏期間 数年

- リンパ節腫脹、眼球突出、全身性の肉腫病巣など

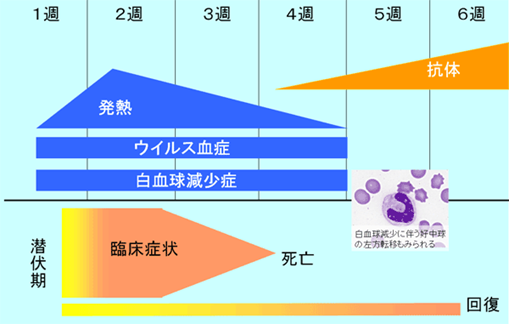

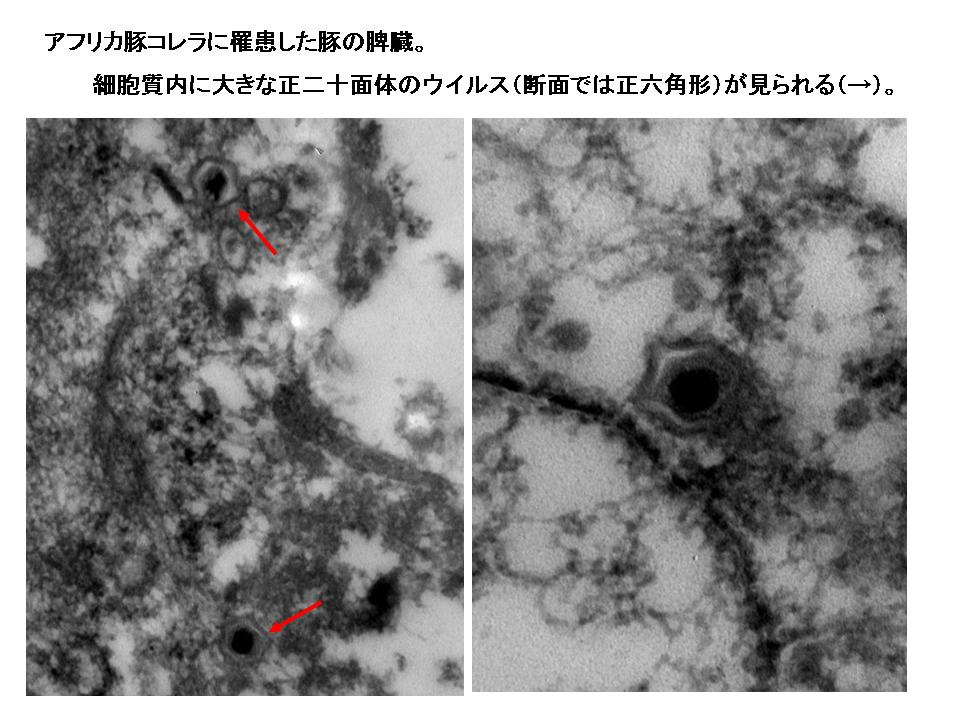

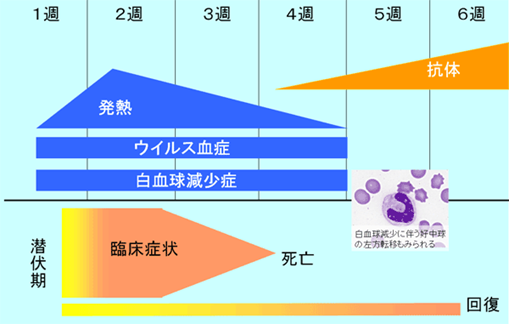

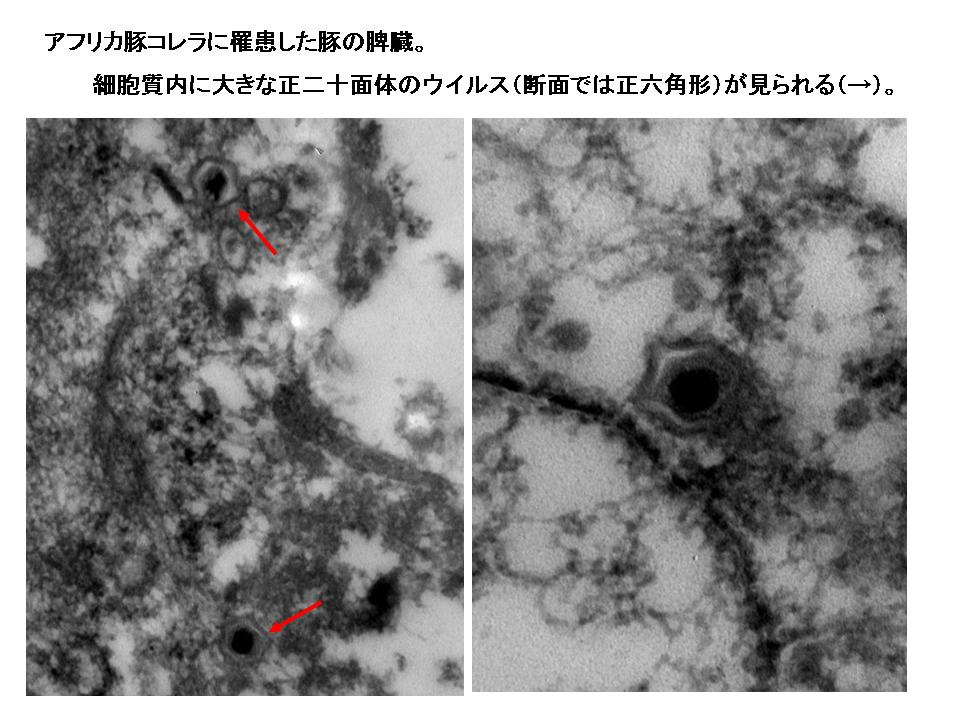

豚コレラ

- 法定伝染病

- 病原体はウイルス

- 高熱を出し、ほぼ100%死亡

- ワクチンの使用により激減

- わが国では平成5年以降発生なし

- 平成16年韓国で発生

馬伝染性貧血

- 法定伝染病

- 病原体はRNAウイルス

- 貧血を伴う高熱が特徴

- 血清診断法によりわが国では撲滅された

流行性脳炎

- 法定伝染病

- 病原体は日本脳炎ウイルス

- 主にコガタアカイエカによって牛、水牛、しか、馬、めん羊、山羊、豚、いのししに伝播され、ヒトも感染する

- 妊娠豚が感染すると、死産流産等の異常産が起こる

豚流産胎仔、ミイラ化、黒子、白子(上段右の2頭)(家畜衛生研究所)

豚流産胎仔、ミイラ化、黒子、白子(上段右の2頭)(家畜衛生研究所)

アカバネ病

- 届出伝染病

- 病原体はRNAウイルス

- 牛、水牛、羊、山羊が感染

- 妊娠牛が感染すると約30%に異常産が発生

- ヌカカがウイルスを媒介する

- 1970年代から90年代にかけて数千から数万頭単位の流行があった

イバラキ病

- 届出伝染病

- 病原体はRNAウイルス

- 牛、水牛が感染

- ヌカカがウイルスを媒介する

- 流涎や食道周囲筋の変性、壊死

- 1997年には242頭の発症牛、流死産約1000頭

豚流行性下痢

- 届出伝染病

- 病原体はRNAウイルス

- 致死率の高い急性下痢症

- 1996年には本病により哺乳豚約4万頭が死亡し、致死率は70%

豚赤痢

- 届出伝染病

- 病原体はグラム陰性菌

- 粘血下痢便

- 毎年2−300頭程度の発生がある

マレック病

- 病原体はヘルペスウイルス

- 脚弱、翼麻痺、斜頚などの神経症状。神経及び内臓に腫瘍病変

- 毎年1000羽以上の発生

コロナウイルス

- コロナウイルスは非常にありふれたウイルス群

- ヒトの風邪のかなりの部分はコロナウイルスの感染によるもの

- 家畜家きんに感染するコロナウイルスもその症状は軽い

- 重症急性呼吸器症候群(SARS)については、今のところ動物を介して感染する証拠はない

ニパウイルス

- 1998−1999年にかけてマレーシアの養豚関係者105名が死亡

- マレーシアでは90万頭の豚が殺処分された

- フルーツコウモリが持っているウイルス

- ヒト、豚、馬、犬、猫に感染する

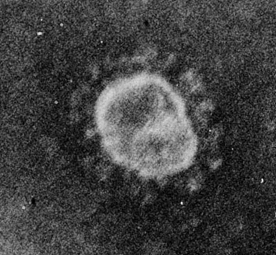

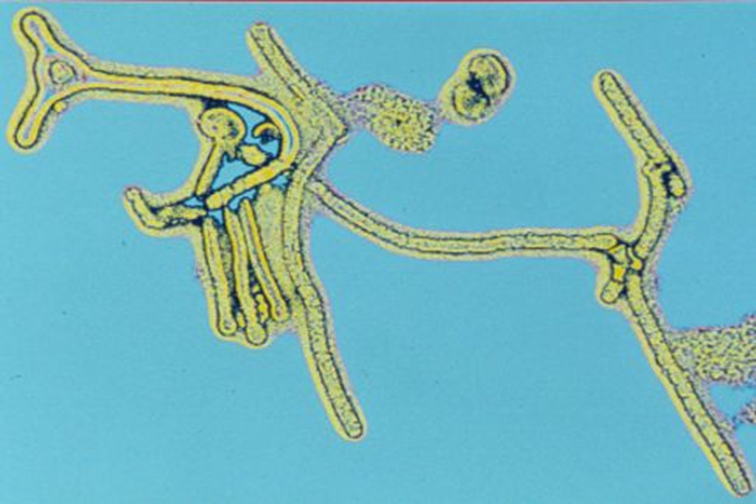

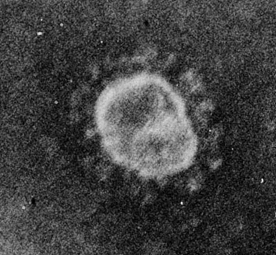

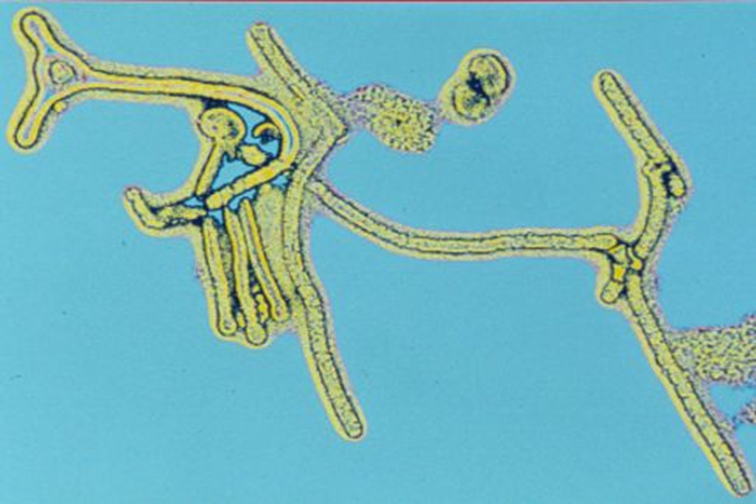

ウイルス性出血熱

- エボラ出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、クリミア・コンゴ出血熱など

- ペストと並び最も危険な感染症

- エボラウイルスとマールブルグウイルスは、輸入サルを介して国内に侵入する可能性がある

エボラ出血熱ウイルス(動物衛生研究所ホームページより)

エボラ出血熱ウイルス(動物衛生研究所ホームページより)

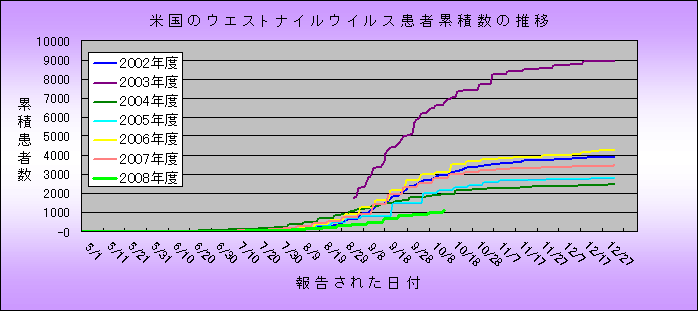

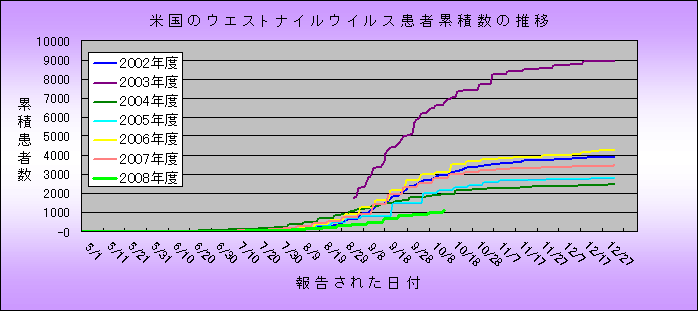

西ナイルウイルス

- 現在までにアメリカで200名以上の死亡者

- 蚊を介して感染する

- 感染者の80%は発病せず、感染者の1%程度が重篤な症状を呈する

- 渡り鳥がウイルスを媒介する

- メキシコでは馬の感染が報告されている

E型肝炎ウイルス

- ヒトE型肝炎

- E型肝炎ウイルス(HEV) RNAウイルス

- 致死率1〜3%(妊婦の場合は15〜25% )

- 糞口感染、食物感染(豚、イノシシ、シカの肉 )

- 流行地域は、アジア、アフリカの一部、メキシコ

- 日本では出荷月齢豚の90%がHEV抗体陽性

- HEVは通常の「加熱調理」により感染性を失う

牛のトレーサビリティー

BSE対策として導入された。

寄生虫病

肝蛭(かんてつ)症

- 吸虫の一種の肝蛭が肝臓に寄生して起きる消化器障害。

- ウシ、ヒツジ、ヤギなどにおもに寄生するが、ヒトを含む全ての哺乳動物に感染する。

- 中間宿主はヒメモノアラガイ

- ヒトへの感染は クレソンまたはレバーの生食が多い。

- 腸粘膜から侵入し、肝臓で成長。感染後70日で総胆管で産卵する。

- 幼虫は迷走して、子宮や気管支に移行する場合がある

肝蛭症の病原体

肝蛭症の病原体

エキノコックス症

- 条虫類(サナダムシ)の1種のエキノコックスは人畜共通感染症の原因虫。

- 成虫はイヌやキタキツネの小腸上部にに寄生。北海道を中心に分布。

- 幼虫は本来は肉食獣に補食される哺乳動物の肝臓で嚢胞を形成し、多包虫になる。

- ブタ、ウシ、ネズミ、ヒトでも虫卵を経口摂取すると,長期間にわたり幼虫が肝臓などに寄生し、大きな嚢胞が形成され、重大なエキノコックス症を引き起こす。

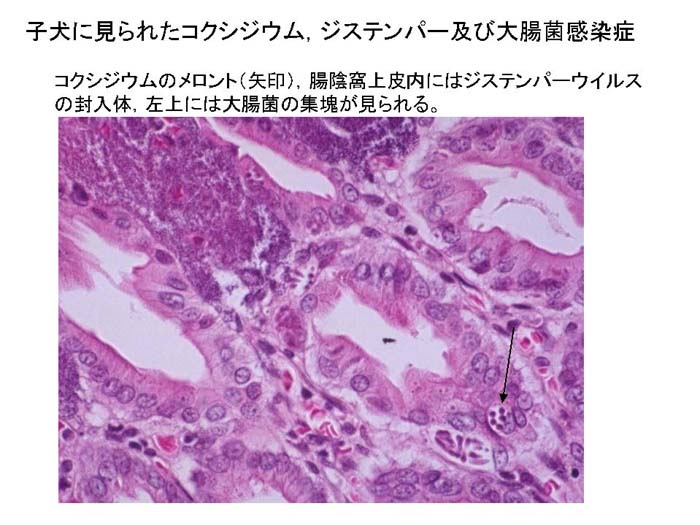

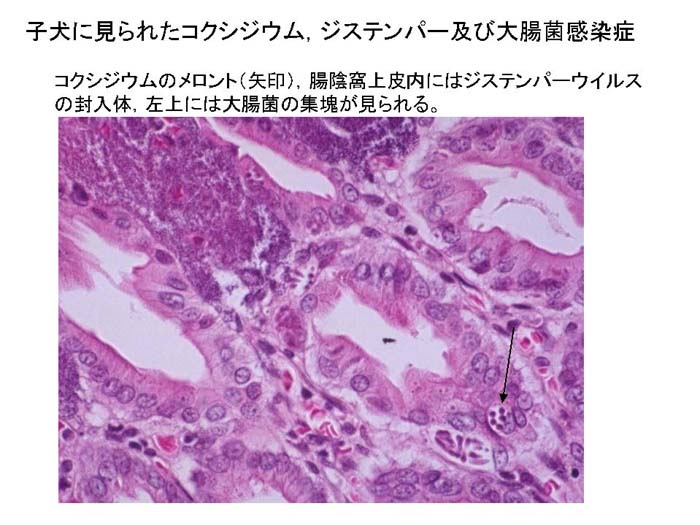

コクシジウム症

コクシジウム(球虫)とは、おもに消化管などの細胞内に寄生する原生生物

トキソプラズマなどを含むアピコンプレックス門全体を指す場合と、アイメリア属のみを指す場合がある。

アイメリア属のコクシジウムはおもに脊椎動物の消化管内に寄生する。

鶏盲腸コクシジウムは、鶏のおもに盲腸に寄生。出血性の潰瘍性盲腸炎を呈し、養鶏における重要な疾患となっている。

豚回虫症

幼虫が肝臓や肺に侵入して、肝機能障害や寄生虫性肺炎などを引き起こす。

脳などに迷入すると神経障害を呈する。成虫は小腸内に寄生し、栄養障害などを引き起こす。

栄養障害

鼓張症

牛の第1胃に異常ガスがたまって第1胃が膨張する。

重症の場合は呼吸、血液循環障害により死亡する。

予防にはマメ科牧草の多給を避け、繊維質の多いイネ科牧草を給与する。

ケトーシス

おもに乳牛で、脂肪の中間代謝物であるケトン体が体内に蓄積した状態。

乳量の急激な減少、食欲減退、体重減少などを引き起こす。

予防には良質の炭水化物の補給と適度な運動が効果的と言われている。

くる病

ビタミンDの不足によるカルシウム代謝異常。

幼畜に多く、成長障害、骨の形成異常などを呈する。

骨軟化症

カルシウムあるいはリンの不足が原因。

乳熱

乳牛が分娩後に起こす低カルシウム血症で、起立不能に陥る。

中毒

有害植物による中毒

アセビ、ネジキ、レンゲツツジ:呼吸中枢の麻痺

ハナヒリノキ:呼吸中枢の麻痺

ドクゼリ:延髄のけいれん中枢を刺激し、2−3時間で死亡

トリカブト:意識障害、けいれん、チアノーゼなどを呈し、3−5時間で死亡

キョウチクトウ:心臓毒で食欲不振、嘔吐、下痢などをおこす

タバコ:嘔吐、鼓張、麻痺などをおこす

ワラビ:食欲不振、起立不能、血便、血尿を呈し、重症時には死に至る

写真はhttp://ja.wikipedia.org/ より引用。

写真はhttp://ja.wikipedia.org/ より引用。

硝酸塩中毒

窒素肥料を多給すると土壌は窒素過剰となり、飼料作物中に硝酸塩が蓄積する。

これを牛が食べると第1胃内で硝酸塩が亜硝酸に変化し、吸収されて血中のヘモグロビンと結合する。

軽症では食欲減退、乳量減少、唾液の増加、歯ぎしりなどを示し、

重症では呼吸困難、けいれん、チアノーゼ、流産を示し、死亡する場合もある。

最終更新年月日 2012年10月16日

ホームページ

ywada@cc.saga-u.ac.jp

2010年日本における口蹄疫の流行

2010年日本における口蹄疫の流行

豚流産胎仔、ミイラ化、黒子、白子(上段右の2頭)(家畜衛生研究所)

豚流産胎仔、ミイラ化、黒子、白子(上段右の2頭)(家畜衛生研究所)

エボラ出血熱ウイルス(動物衛生研究所ホームページより)

エボラ出血熱ウイルス(動物衛生研究所ホームページより)

肝蛭症の病原体

肝蛭症の病原体

写真はhttp://ja.wikipedia.org/ より引用。

写真はhttp://ja.wikipedia.org/ より引用。